Psychische Auffälligkeiten zeigen sich bei Mädchen und Jungen unterschiedlich. Jungen äußern ihre Probleme mehrheitlich nach außen, z. B. in Form von expansivem oder aggressivem Verhalten. Mädchen hingegen richten ihre Probleme vorwiegend nach innen, wirken eher traurig und ziehen sich zurück. Ob Mädchen, Jungen und ihre Familien bei psychischen Auffälligkeiten unterschiedlich angesprochen und behandelt werden sollten oder sogar müssen, war Thema eines Symposiums der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) am 16. Mai 2019 in Berlin.

„Prävention und Versorgung sollten einen Beitrag leisten, die gesundheitliche Chancengleichheit von Mädchen und Jungen zu verbessern“, stellte Dr. Dietrich Munz, Präsident der BPtK, in seiner Begrüßung fest. „Deshalb müssen wir kritisch prüfen, ob Geschlechtsunterschiede bereits ausreichend berücksichtigt werden, und wenn nicht, geeignete Maßnahmen entwickeln, um das zu erreichen.“ Moderator und BPtK-Vorstandsmitglied Wolfgang Schreck begrüßte, dass die verschiedensten Akteure aus dem Gesundheitswesen, der Kinder- und Jugendhilfe sowie dem Bildungs- und Sozialwesen an der Veranstaltung teilnehmen. Dadurch gebe es die Chance, über die Grenzen einzelner Hilfesysteme und Professionen hinaus zu diskutieren.

Psychische Auffälligkeiten bei Mädchen und Jungen

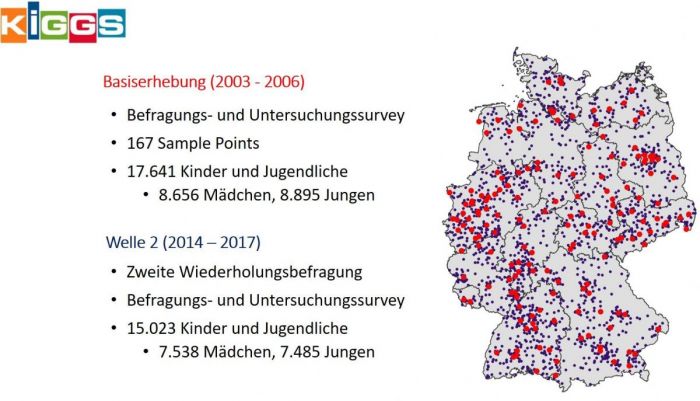

Epidemiologische Studien untermauern die Bedeutung von Geschlechtsunterschieden in der psychischen Gesundheit. Dr. Franz Baumgarten vom Robert Koch-Institut stellte dies anhand Auswertungen der KiGGS-Studie, bei der in den vergangenen 15 Jahren über 17.000 Kinder, Jugendliche und ihre Eltern aus ganz Deutschland befragt wurden, dar. Danach schätzen Eltern 19,1 Prozent der Jungen als psychisch auffällig ein. Das ist häufiger als bei Mädchen, von denen 14,5 Prozent als psychisch auffällig eingeschätzt werden. Während Auffälligkeiten bei Jungen vor allem im Zusammenhang mit aggressivem Verhalten und Hyperaktivität stehen, zeigen sie sich bei Mädchen vorwiegend in Form von emotionalen Problemen.